この記事は5分で読めます

2025年6月19日(木)14:00〜15:00に開催された本セミナーでは、株式会社akホールディングスより薬剤師の飯笹 望氏を講師にお迎えし、「下剤の基礎知識と睡眠への影響」についてお話しいただきました。

今回のセミナーは、外部講師の意向により資料配布やアーカイブ配信は行っておりませんが、当日の内容をレポート形式でご紹介いたします!

🔶便秘の正しい理解と評価方法

セミナー冒頭では、「便秘症とはどのような状態か?」というテーマで、ブリストルスケール(便の硬さや形状を分類する評価指標)や問診による評価方法、慢性便秘が生活の質に与える影響など、基礎的な内容を丁寧にご解説いただきました。

現場での声かけ例も紹介され、「固い便でしたか?」「排便後も残便感はありますか?」といった問いかけを通じたアセスメントのポイントについてもご紹介されていました!

🔶下剤の種類と特徴・副作用

続いて、実際に使用されている下剤の種類や特徴、副作用などについて、実務に直結する形で詳しく解説いただきました。

≪ご紹介いただいた下剤の種類≫

- 浸透圧性下剤(酸化マグネシウム、モビコール など)

- 刺激性下剤(センノシド、ピコスルファート など)

- 上皮機能変容薬(アミティーザ、リンゼス など)

- 漢方、坐剤、その他の対応薬

特に、モビコールについては「お湯で溶かすと効果が減弱する」という注意点にご参加者の関心が集まり、「ではお味噌汁に混ぜるのはどうか?」など実務的な質問が寄せられました。

🔶睡眠との排便リズムの関連性

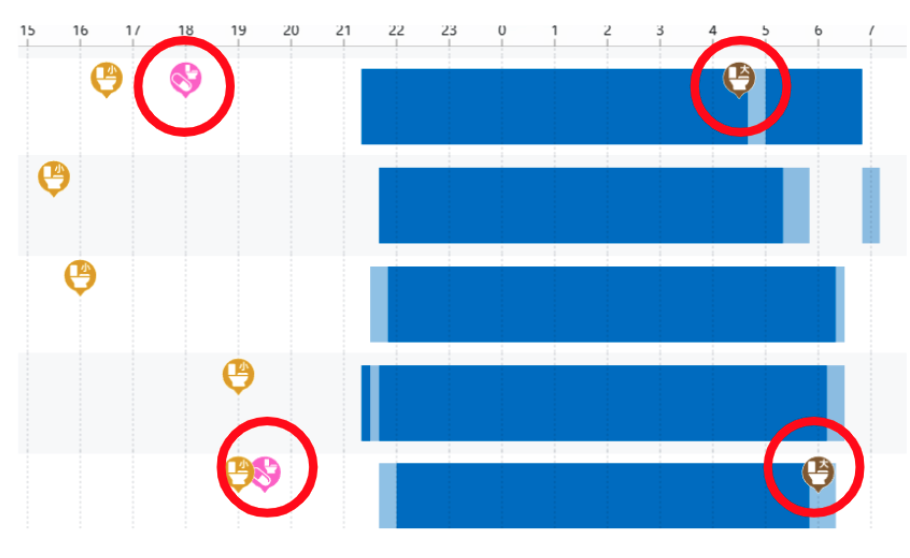

セミナー内では、「便秘と睡眠」に焦点を当てたテーマもあり、ライフリズムナビを活用した排便状況の可視化についてもお話いただきました。

■ 人感センサーの記録で1日のトイレ回数の確認

例えば、排便がうまくいかないことで何度もトイレに行くような夜間の行動や、不快感による眠りの浅さが観察されたケースについて紹介され、排便と睡眠の相関性を把握する視点の重要性が共有されました。

■ 下剤・排便と睡眠に因果関係の確認

イベント機能を使って「下剤服用の時間」と「排泄のタイミング」を記録することで、薬効の発現時間の傾向を把握しやすくなることも解説されました。

参加者からは「記録方法が参考になった」との声もありました。

🔶質疑応答での質問

Q1. 薬の種類によって飲み方に注意点はありますか?

A. 薬の種類によって飲み方には注意が必要です。

たとえば、リンゼスやグーフィスは食前に服用することで副作用を抑え、効果を最大化できます。

また、すべての薬に共通して「コップ1杯程度の水での服用」が推奨されており、食道への付着や吸収不良を防ぐためにも大切なポイントとされています。

Q2. 下剤の内服時間を夕方から朝に変更しても問題ないか?

A. 一部の薬剤(例:食前投与が必要な薬)を除けば、生活リズムや介護の流れに合わせた時間帯での内服調整も可能とされています。

ただし、変更前には必ず主治医に相談いただくことが推奨されました。

Q3. 下剤を懸濁して服用する際に注意すべき点はありますか?

A. アミティーザなど、一部の薬剤は懸濁すると服用しにくくなったり、効果が変わる可能性があるため注意が必要です。

粉砕・懸濁の可否については、医師または薬剤師に確認の上で実施するよう呼びかけがありました。

🔶参加者からの声

セミナー終了後のアンケートでは、以下のようなコメントが寄せられました。

- 「下剤の効果や副作用などが分かりやすかったです」

- 「日常の排便管理に直接的に関わる内容だった」

- 「種類が多くある下剤の特徴や効果時間等が参考になりました」

現場での実務に直結する内容が多く、明日からのケアにすぐ役立てられるといった声を多数いただきました!

📝まとめ

便秘や下剤に関する知識は、日々のケアの中でとても大切なテーマです。今回のセミナーでは、薬剤師の視点からわかりやすく丁寧に解説していただき、「明日からの現場で使えそう!」と感じた方も多かったのではないでしょうか。

今後も、皆さまのケアに役立つテーマで、外部講師をお招きしたセミナーを開催してまいりますので、お気軽にご参加ください!

※ライフリズムナビ+Dr.は見守り機器であり、診察・診断を行うものではありません。測定結果については自己判断せず、必ず専門の医師にご相談ください。

※本レポートは情報共有を目的としたものであり、特定の治療や服薬を推奨するものではありません。実際の判断は必ずかかりつけ医にご確認ください。