この記事は5分で読めます

このタイガーロールでは、ダッシュボード機能を活用することで、アラートの発報数を効果的に削減した事例をご紹介します。

アラートの発報数増加による負担

ライフリズムナビを導入当初、転倒防止のため多くのご入居者に、「ベッド活動アラート」や「離床アラート」などを設定して運用をしていた。

その結果、以下のような問題が発生した。

- アラートが頻繁に鳴り、職員の業務負担が増加

- 不要なアラートに対応することで、本当に必要なアラートの対応が遅れる

- スタッフの疲弊や業務効率の低下につながる

ダッシュボード機能を活用した発報数削減の取り組み

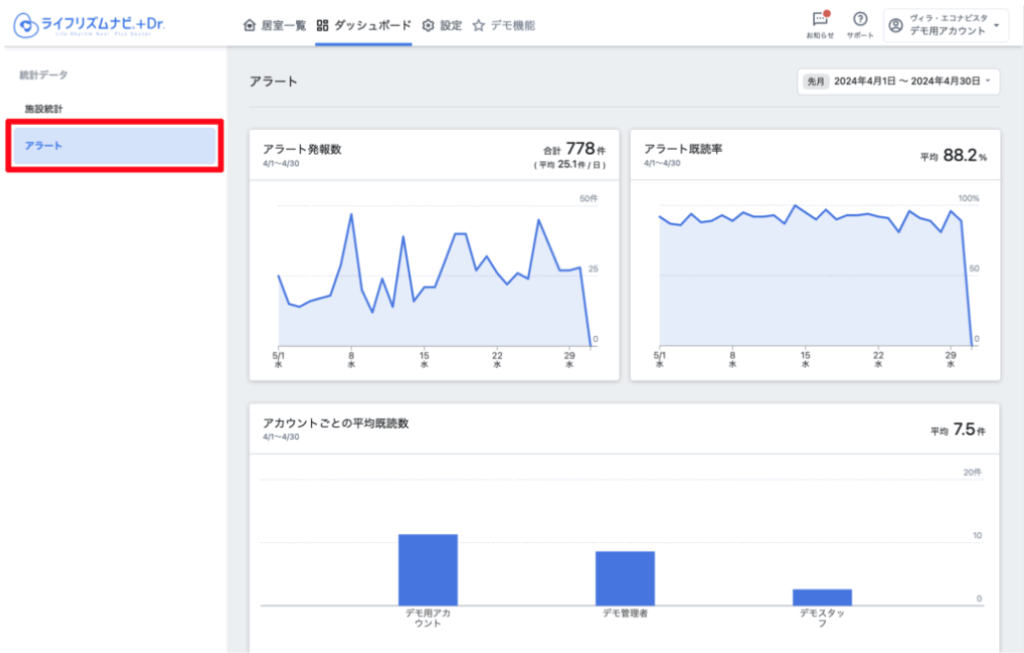

そこで、まずは現在アラートがどの程度発報しているのか?現状を把握するためにダッシュボード機能を利用して確認を行った。

現状把握

施設全体のアラート発報数の確認

「アラート発報数」では、絞り込んだ期間の合計発報数を確認できます。

「ダッシュボード」>「統計データ」>「アラート」を確認することで、アラート発報数が確認できます。

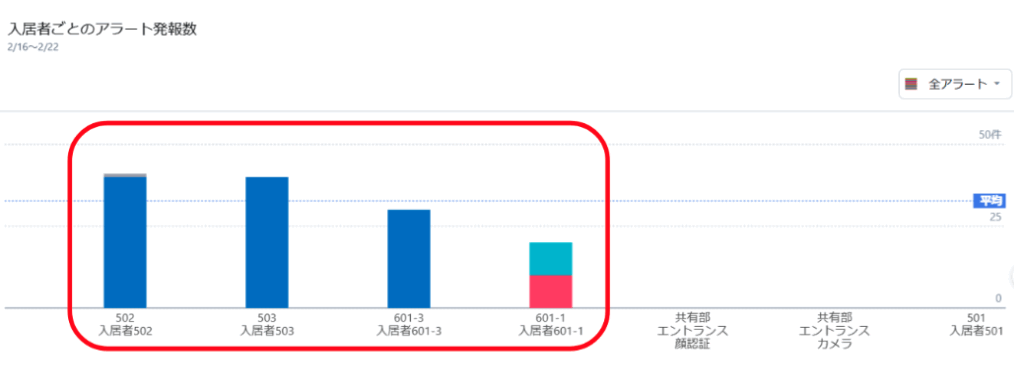

個別入居者の発報数をリストアップ

「入居者ごとのアラート発報数」では、発報数が多いご入居者から順に表示されるため、施設内で誰が特に多く発報しているかを確認できます。

確認をしたところ、施設全体で月に18,000件、一日に最大1100件程のアラートが発報していることがわかった。

また、施設の中でもアラート通知が特出して発報しているご入居者がいることもわかった。

そこで、次に本当にアラート設定が必要なのか?ご入居者ごとに設定を見直した。

不要なアラートの見直し

詳細設定の確認

「設定」>「アラート通知設定」から、各種アラートの設定状況を確認できます。

確認をしてみると、以前入居していた方のアラート設定がそのままに残っており、現在入居している方のADLには適していない不要なアラートが設定されているなどが分かった。

不要なアラートをオフにして、1か月後に再度ダッシュボード機能を利用し、その後の変化を確認した。

不要なアラートの見直し

アラート設定をオフや、「見守り時間」で夜間のみに指定するなど、アラートの発報条件をご入居者ごとに編集することで不要な通知の見直しに繋がります。

不要なアラートの見直しを行ったところ、設定を変更した日から、一日の平均発報数が500~600件ほど削減に繋がり、結果的に、一か月間の発報数も6,900件ほどと3分の1程度まで削減に繋がった。

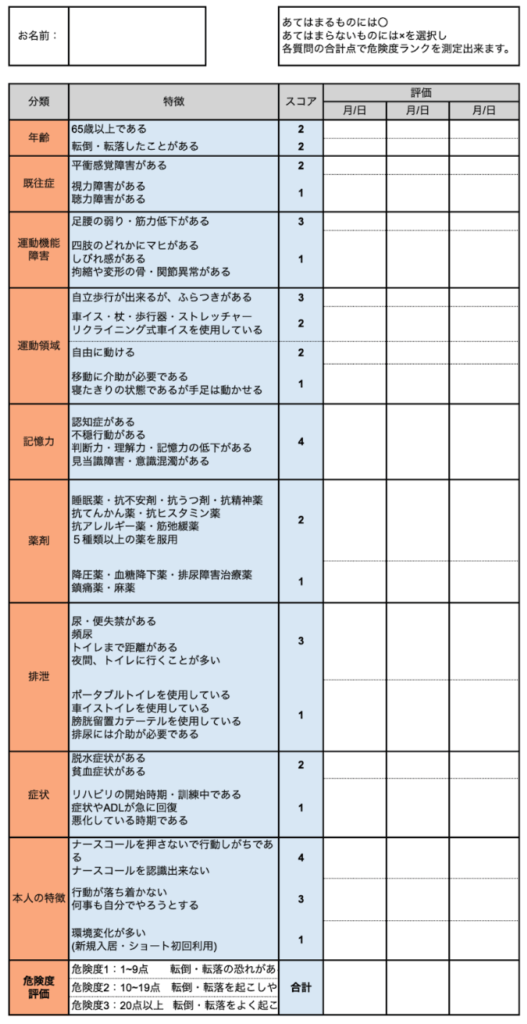

その後も、同様に通知設定をし過ぎないよう、アラート設定チェック表を作成した。

施設独自の取り組み

チェックリストの導入

ご入居者のADLや過去の転倒履歴をもとに、アラートを設定する前の評価基準を作成しアラートの設定条件を明確化することで、不要なアラートの設定削減に繋がります。

※イメージ図

「タイガーロール」 > 「フレームワーク編」には、チェック項目のテンプレート「転倒リスクアセスメントツール」がございますので、ぜひご施設で編集してご利用ください。

※ファイルのご使用にはMicrosoft Excelが必要です。

施設独自のチェックリストを作成したことで、アラート設定理由が明確になり、不要な設定を減らすことができた。

その結果、不要なアラート発報が大幅に削減され、職員が本当に必要な対応に集中できるようになった。

アラート見直しに悩んだら…みんなで話し合う仕組みを導入しよう

アラートの設定見直しを進める際、どのアラートを外すか決めるのが難しいことがあります。

そこで、ある施設では適切な設定か判断するためのルールを導入しました。

具体的には、

アラートの必要性をスタッフで話し合う場を定期的に設ける

「不要」と判断する票が一定数集まったらアラートをオフにする

といった仕組みを設けたことで、 納得感を持ってアラートの見直しを進めることができたそうです。

アラートを外す判断に迷う場合は、このようなルールを取り入れてみてはいかがでしょうか?

まとめ

アラートは転倒防止や安全管理において非常に重要ですが、不要なアラートが増えると業務負担が大きくなり、対応の遅れやスタッフの負担増加に繋がります。

ダッシュボード機能を活用することで、施設全体のアラート発報状況を一目で確認でき、不要なアラートの見直しに繋がります。

是非、本事例を参考にアラート設定を今一度見直し、ダッシュボードを活用した効果的な運用を目指しましょう!