この記事は4分で読めます

このタイガーロールでは、トイレ人感センサーの反応が続いていることから排泄トラブルを発見し、多職種連携において排泄トラブルの改善につながった事例をご紹介いたします。

本タイガーロールを通じて、ご入居者の生活支援につながることをご理解いただき、データでの振り返りなどにお役立てください。

《対象のご入居者》

・性別:女性

・既往症:自己免疫性肝炎、腰椎圧迫骨折、高血圧、骨粗しょう症

・ADL:ほぼ自立されている

・入居の経緯:令和6年11月から入居されホームでの生活が始まる。

異変に気づいた経緯

ケア記録上で入居者が食事を召し上がらず、トイレに行く頻度が多くなっていると報告あり。

その後、職員から「トイレ人感センサーがずっと反応している」という指摘があり、センサーの故障の可能性を疑いカスタマーサポートに問合せいただく。

センサーは正常に動いていることが確認できたため、リアルタイムでご本人の行動を確認いただき、対応の検討を行った。

ライフリズムナビデータの振り返り

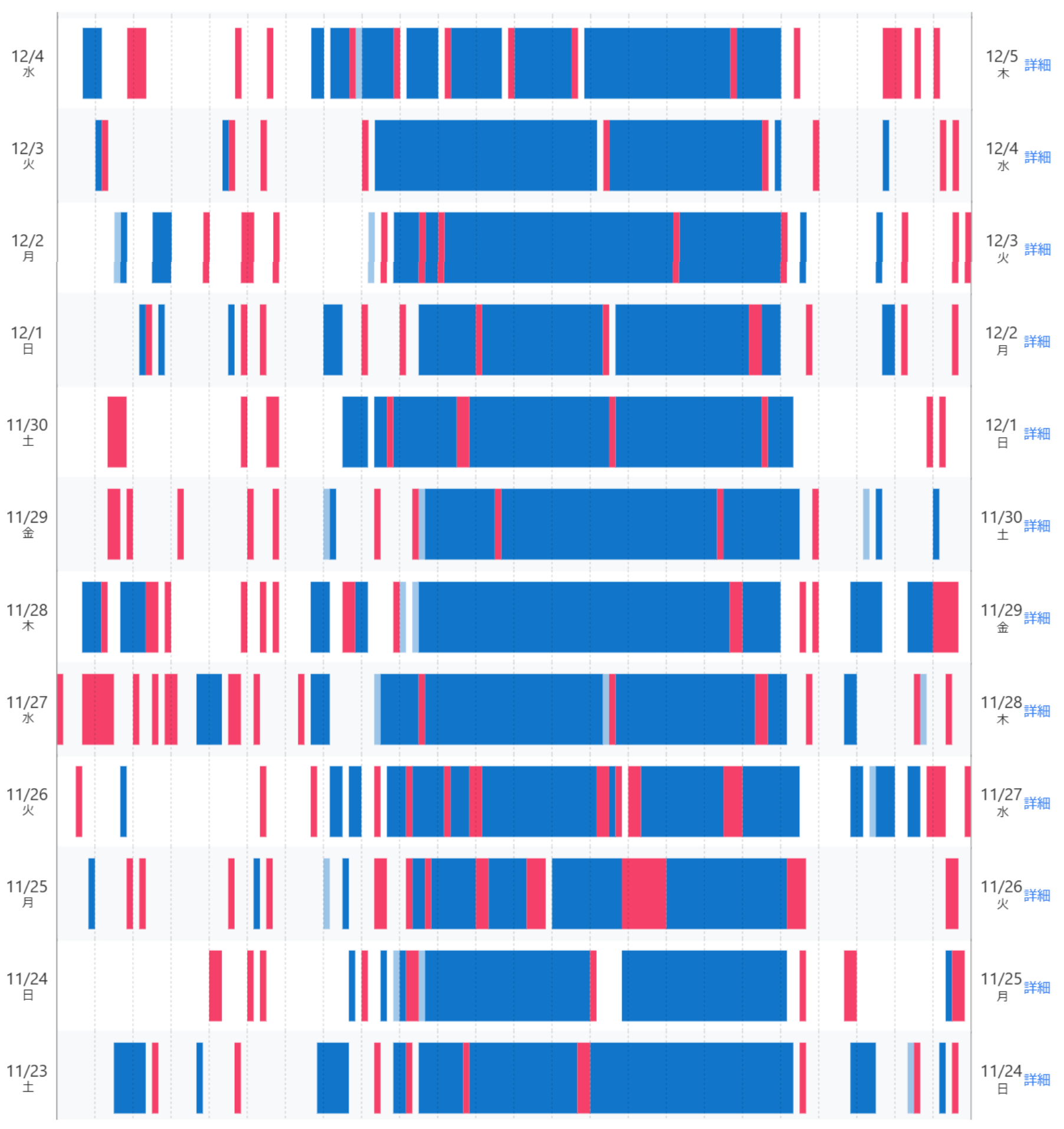

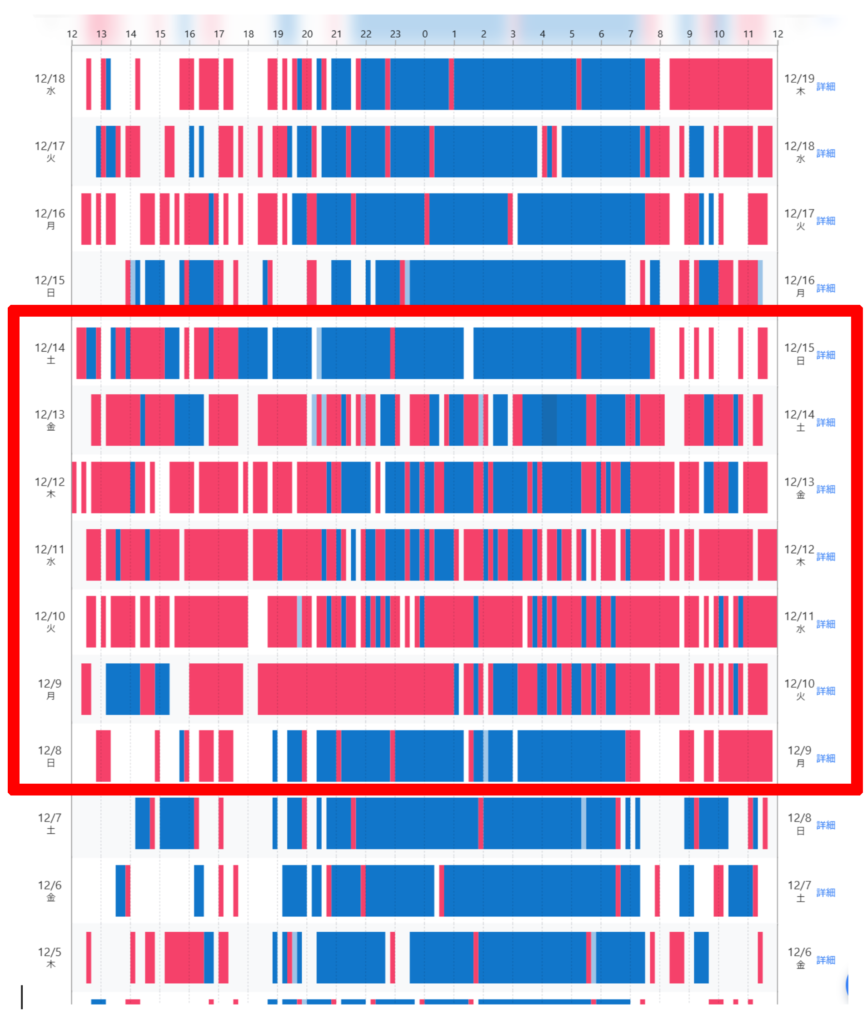

11月~12月上旬の睡眠およびトイレの人感センサーのデータ

12月上旬までは安定した生活リズムだったが、12月中旬よりトイレに頻回に行く様子がみられるようになる。

12月中旬のデータ

12月5日ごろから徐々にトイレ人感センサーの反応が多くなり、9日の午前中からは長時間反応している。

夜勤者が様子を確認したところ、ベッドとトイレの間を行き来していた。

また、この時期は尿量が少なく、ご本人からは便が出ていないという訴えがあった。

そのため看護師にデータを見てもらい、マグミットやレシカルボン座薬の服用を決定、摘便を実施し多量の便を確認。

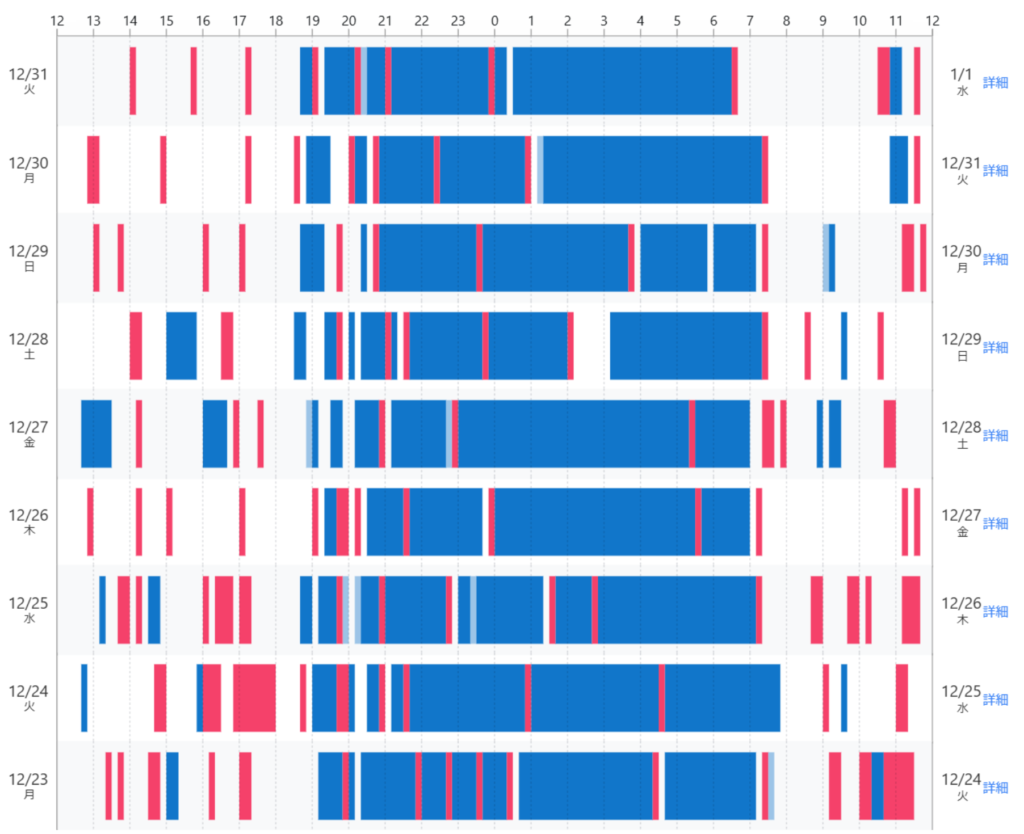

12月下旬のデータ

徐々にトイレ人感センサーの反応が減っている。

現在は下剤の追加もなく、便コントロールもできている。

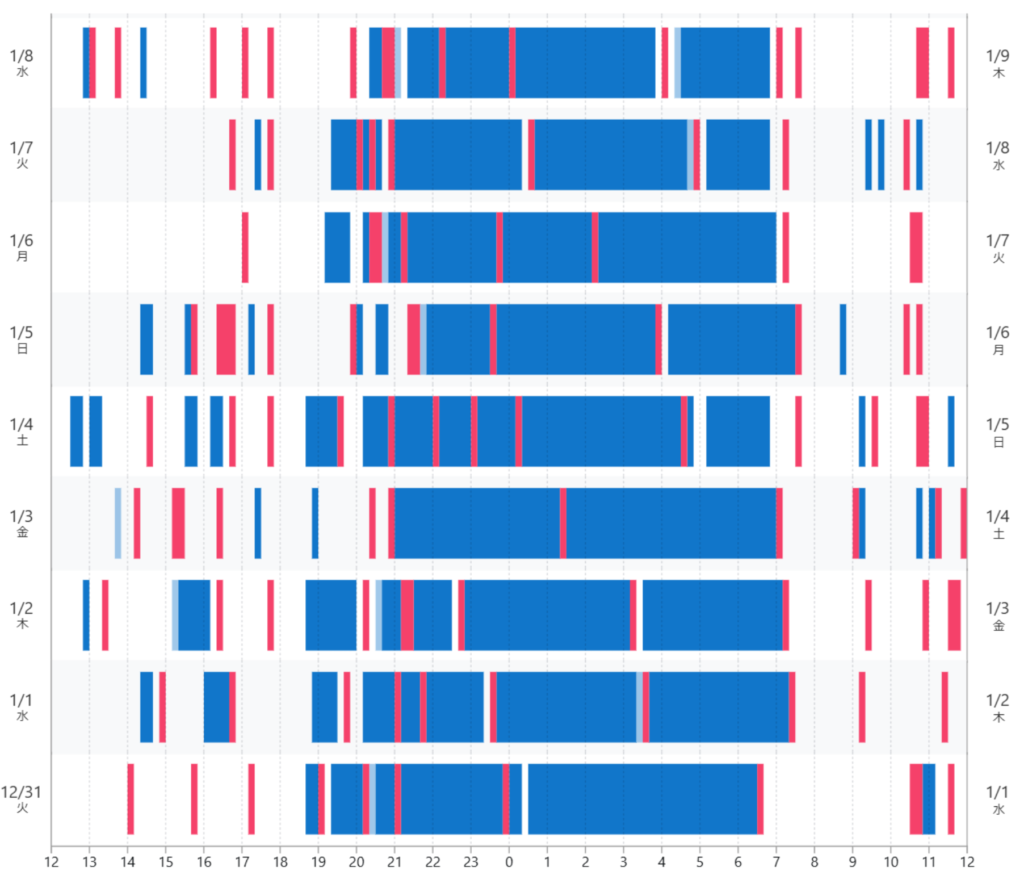

1月のデータ

食事も以前のように摂れるようになり、ご本人がお通じを気にすることもなくなった。

ライフリズムナビの活用ポイント

- 過去データ、トイレの人感センサーの反応ログを確認。

- リアルタイムのアイコンが、頻繁に「トイレにいます」になっていることを把握。

データを活用するメリット

当初、食欲がなくなったのではないかという話が職員間で先行していた。

そのため食事の改善を第一に検討していたが、ライフリズムナビのデータにより排泄トラブルに気づくことができた。

また、データを多職種間で確認したことにより、スムーズな服薬調整や対応に繋がった。

ユーザーに向けたアドバイス

ライフリズムナビを特定の職員だけでなく、職員全体で活用することをおすすめします。

全体でデータの見方などに詳しくなることで、業務負担軽減に繋がります。

まとめ

このタイガーロールでは、トイレ人感センサーのデータから排泄トラブルを発見した事例をご紹介いたしました。

普段からデータを見る習慣をつけておくことで、データの変化に気づくことができ、さらにセンサーが取得した客観的なデータからケア内容の検討ができるようになります。

また、この施設では本事例を通じて、さらに別のご利用者にもライフリズムナビデータを活用できる可能性が出てきたそうです。

リアルタイムのアイコンに加え、是非過去データもご活用ください。